自宅録音したものをスタジオに持って行くために

(デジパフォ→ProTools)

How to ‾recording‾

少し写真が大きいので重いかもです

|

プロトゥールスを自宅で使いたいけれども、一人多重で50ch以上使うとなると、安いトゥールズでは無理・・(^_^;A

意外とデジタルパフォーマーの方が便利です。

何チャンネルでも録音出来るところが便利。

もちろん 使うチャンネル数が多くなると重くなってくるし、プラグインを使うとなると もっとですが、

私の場合 TDは基本は外で・・だし、HDDだけで簡潔してしまう音は好きじゃないので、プリプロルームでも書いたように、コーラスなどは、グループに分けてミキサーに出力して、いまだにsony

のMURがお気に入り。 (それについてはまた後日書く事にします)

家で録音したものを、スタジオに持っていってプロトゥールスに変換する場合。

まず最初にした事は 全てのチャンネルを1小節目からデータにしていくこと

でないと、Toolsに対してどこに何のデータを置くかだけで1日以上の作業を要するからです。

1小節目からにしても、録音にたちあっていない始めて曲を聞くエンジニアさんが扱うわけですから、全部の名前(トラック名 たとえば バイオリンとかピアノとか)を照らし合わせてバランスをとったりするのは大変。

しかもコーラスと名前がついたものだけでも 凄い数になるので、わけがわからなくなります。

HDレコーディングになったがために、ミュージシャンがしなくてはいけない自宅作業や

スタジオでエンジニアがしなくてはいけない作業が多くなってきて、

マルチテープ時代だと、ぱっとミキサーのレベルをあげるだけで、音が出ていたのに、

Toolsになってからは レベルを取るにも、ない音を探す作業にも大変手間がかかるようになりました。

また、下手をすると、作った本人が最後まで立ち会わないと、出るはずの音が隠れたトラックにいたりして、その音がないままTDされてしまったりする事にもなったりします。(本人がたちあってても忘れてたりするケースもあり・・・)

そこで考えた、「デジタル時代のタイムロスに負けない方法!」

|

Toolsで読み込むAudio Dataは「Audio Files」の中に入ったデータです。

エディットしたリージョンではありません。

Audio fileをいかにToolsで読み込み分かりやすく作業を進めるか という事が時間の短縮に繋がるんです。

第1に必要事項は、

どのパターンでも必要事項は、「テンポ情報」「拍子情報」です。

テンポや拍子が一定な場合は、口頭で伝えればよい事ですが、変拍子があったり、テンポがやたらと変わったりするものは、これが必要です。

これは、save asでstanderd mid を作ります。

その場合は、どのトラックにもプレイボタンマークが青になっていなくて大丈夫です。

プレイボタンマークがオンになっているものは、オンになっているMIDI情報もsaveされます。

そのmid情報をTools側で midiを呼び込めば、デジパフォのコンダクタートラックにあるテンポ情報 拍子情報等を読み込む事が出来ます。(テンポ情報を読み込む をチェックするのを忘れずに)

すべてのレベルを入れたい時には、下のモニタの欄のようにすべてのレベルを書き込みます。

ただし、ここで気をつけなければいけないのは、toolsの場合1小節目の頭に何もしなくてもレベル情報が書かれている事です

デジパフォでは、例えば最初のレベルを20小節目に+4とレベルを入れると、1小節目まで+4と自動的になりますが、

toolsでは0から+4までの 斜めのレベルが出来上がってしまいます。

見栄えだけの問題ですが、綺麗に見えるためには、1小節目の頭に0を書き込むのがよいでしょう。

(私はつい面倒で これをやらずに 見栄えの悪〜〜い toolsのレベル書きになってしまいますが^^;)

また、これがうまく読み取れない場合も時々あるので、その場合には、デジパフォ側のコンダクタートラックを出して印刷したり、

画面をスナップショット(コマンド+シフト+3)を渡す事にしています。

Toolsを入れているスタジオ等では 余分なソフトが入っていない場合が多いので、印刷するのが一番無難です。

一番簡単な方法

1)自宅にProToolsがない場合 (1小節目から並べるための全部のオーディオデータを作る)これは大量

な容量になります。

2)自宅にProToolsがない場合2 (データを軽くする)

3)16bitで録音してもよくて&相手先のToolsにdigitranslater1.0が入っている場合

または、

自宅にProToolsがあって16bitで作ったものをToolsに並べる場合。

(デジパフォのリージョン通りにToolsに並べる方法)

4)24bitでデジパフォのリージョン通りに並べる方法

5)スタジオでのやり取りで、分かりやすくする方法

1)自宅にProToolsがない場合1 すべてのデータを1小節目から作る。

これが 作ったデータを並べてもらうのに一番てっとり早い方法でしょう。

最初から1小節目から録音する必要はありません。

出来上がってから、持ってゆくデータを1小節目から作ればよいのです。

その方法は、

1) 1小節目の頭から、空のオーディオデータを作る

2)1小節目から、そのトラックの最後までをマージサウンドバイトでマージする。

3)マージされたオーディオデータには、mgという言葉がつくので、いらないオーディオデータが何かも分かりやすいです。

(使っていないサウンドバイトをdelateする としても、残っている場合がありますもんね(ーー;;)

マージする事によって音質の劣化を気にしていたら、ちと無理ですが、「それ以前にPCでの録音だい!」

という事で気にしてません(苦笑)

しかしこれでは、大量のデータになってしまい、CD-Rに焼く時にも2枚、3枚になる事もあります。

次に作業効率をあげる方法は、自宅での作業はちょっと大変になりますが、以下の方法があります。

2)自宅にProToolsがない場合2 (データを軽くする)

120小節ほどある音楽の100小節目にしか出てこないような音でも1小節目から並べるとなると、大きなデータとなってしまいます。

そこで、考えたのはAudioDataの名前に何小節目から始まるデータである。という事を入れる作戦!

たとえば、ウィンドチャイム そんなに頻繁には使いませんよねえ

そうした場合トラック名前にwindchime 98berと名前を書き98小節目から録音する。

2、3度出てくる場合には、録音が終わってから、windchime88ber 等とサウンドバイトやオーディオデータの名前を後から書き直しても大丈夫です。

大事なのはオーディオデータの方の名前を変更する事です。ただ、どれがどのデータか分からなくなるので、オーディオ編集画面

で、先にリージョンの名前を変更してから、soundbiteの画面を出してオーディオデータの名前を変更するのが分かりやすいです。

そして、スタジオのエンジニアさんに 「書いてある小節にオーディオを置いて下さい」とお願いします。

ただ、やはりこれは、そういうトラックが多くなれば多くなるほど、自宅でもスタジオでも1)の方法よりは、時間がかかりますね。

シンバルなど頻繁に出てくるぞーーという場合は、その音の最初の部分から最後までリージョンをマージして、「何小節目から始まるデータである」という事を明記します。

3)16bitで録音してもよくて&相手先のToolsにdigitranslater1.0が入っている場合

または、

自宅にProToolsがあって16bitで作ったものをToolsに並べる場合。

デジパフォのリージョン通りにToolsに並べる方法です。

これだと、1小節目からオーディオを作らずにすみます。

Toolsのソフトにはお試し版でdigitranslater1.0がついているケースがあります。

自宅にTools TDMやLEがある場合は、これも1つの方法です。

ただし、これは16bitだけで、24bitで行った場合読み取れますが再生はしません。

また、ほとんどのスタジオのToolsにはそれが入っていないケースがあるので、あまり使えた事はありませんが一応。

16bitで作ったデジパフォのデータをsave asで、OMFを選びます。

|

すると左のような画面が出てきます。

名前は「○○Project OMF」等、OMFデータである事を書いておきます。

書かなくてもOMFというファイルは出来ますが・・

このまま OKを押して出来上がり

Toolsへの取り込み方法は

まず、Toolsをたちあげます。

セッションを開くを選び、入れ込みたいOMFファイルを選ぶ

新規セッションの名前をつけ、オーディオファイルタイプをSD˘にする

OKを押して しばらく物事が進むと、どのオーディオトラックを取り込みたいか選べる画面

が出てくる。

それを選んでOKを押す

これで、リージョンが並びます。

ただ〜し!ステレオトラックもすべて2つのモノトラック になります。

|

4)24bitでデジパフォのリージョン通りに並べる方法

これには、自分自身でToolsを持っている必要と、digitranslater2.0を購入する必要があります。

digitranslater2.0は結構お高いです。7万くらい。

digidesignのページに、Pro Tools内で実行されるDigiTranslator 2.0機能は、別

売のDigiTranslator 2.0をお求め頂くか、DigiTranslatorバージョン1.0からアップグレードすることで実行可能

とあります。

あと、これはi LOKが必要となります。

使い方は、ほぼ1.0と同じ

|

1.0と違う所は、一番上のチェックをはずす事です。

そうすれば、4項目目の24bit audio directlyと 下のボリューム情報を選ぶ事が出来ます。

デジパフォで書いたレベル情報もそのままToolsに繁栄されます。

ただし、デジパフォは3小節目等に最初のレベルポイントを作っても

Toolsは、1小節目に必ずレベルポイントが書かれていて消す事ができませんので、見た目が綺麗にするには、デジパフォ側でまず1小節目の1拍目にレベルポイントを書けばOKです

見た目を気にしなければ、デジパフォのままで充分。

取り込み方は1.0の場合と同じ

digitranslater2.0をToolsにインストールして、

Toolsを立ち上げる際に、 digitranslater2.0のiLokをUSBに差します。

そしてやはり、ステレオトラックが2つのモノトラックになってしまう事が難点です。

(最近のアップグレードを見ていないので、私なりの情報です)

|

5)スタジオでのやり取りを分かりやすくする方法

マルチの時代には、何チャンネルに何が入っているかを書くシートがあり、便利でしたが、

Toolsになってからはありません。

そして、48マルチ以上のチャンネルを使う事により、トラックの名前が分かりづらくなっています。

大きなモニタを使っていても、やはり沢山のチャンネルになると、ずーーっとスクロールして楽器の名前を探す事になって大変です。

エンジニアさんとのやりとりに時間のロスが生じます

そこで私が考えたのは下の通り

|

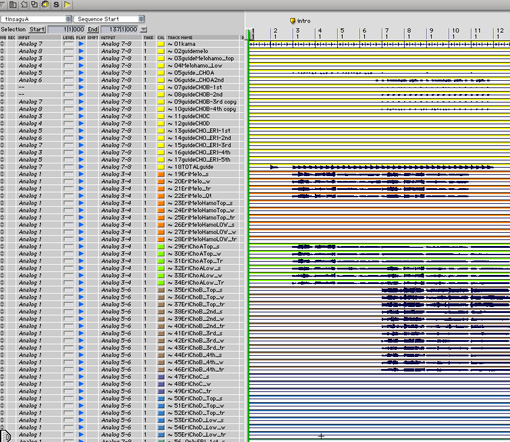

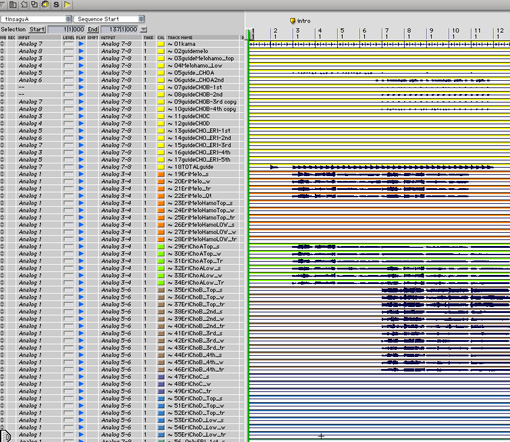

↑のように ピンボケでわかりづらいかもしれませんが、全てのデータに00 01 02のように番号を書きます。

で、その 番号通りに、トゥールスに並べてもらいます。 |

|

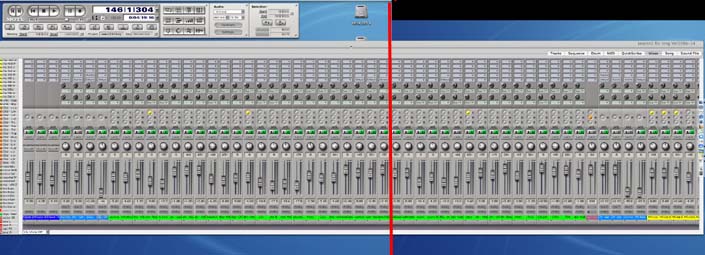

| で、このように 全てのミキサーのスナップショットを印刷したものをエンジニアさんに見せます。 |

| |

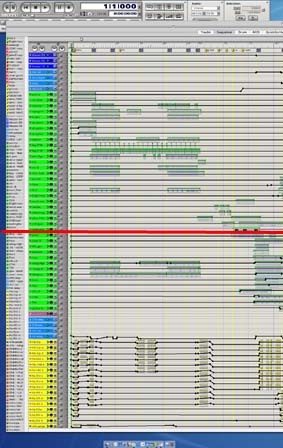

| その拡大図がこれです。 |

|

| |

|

何故頭に番号を打つかというと、御覧のように全てのデータの名前が表示出来ないためです。

CHOだけでも たとえば、4段譜ですべてが3声でトリプル(3回)重ねたりするときは

ChoA1st_s(コーラスAの1声目の1本目)

ChoA1st_w(コーラスAの1声目の2本目)

と明記しても とてもわかりづらいので、色分けだけでは追い付かないので、番号で書いていくと、まずは その通

りに並べてもらって、

レベルの状態(もちろんレベル変化がデータの中である時は、ちょっと面

倒になりますが、だいたいのレベル)

とpanの状態を この絵の通りにしてもらいます。

ただし、デジタルパフォーマーのレベルの書き方と、PANのレベルの数字は共通

ではありませんので(PANはデジタルパフォーマーでは64までトゥールスは100)

見た目の感じにしてもらいます。

これだけの作業だけだと1時間くらいで、持っていったデータがだいたいのレベルで立ち上がります。

これだけで、かなりの時間の節約になるので、お勧めです。

また、レコーディングが1曲通して ずっと同じエンジニアとは限りません。

そうすると、裏に隠れてしまったチャンネルとかを見逃すことになったり、

TDをするときに、「コーラスBの2声目を少しさげて」と言っても それを探すのが大変です。

私自身が、そのコーラスBの2声目が 番号20.21.22等というようにわかっていれば

「チャンネル 20.21.22を下げて下さい」と表現することが出来て とても便利です。

また、隠れているチャンネルがないかどうかTD時に確かめるために、すべての番号が綺麗に並んでいるかチェックしてもらうだけですみます。

|

|

もっといい方法はあるかもしれませんが、(DTMで100ch以上発音出来るようにして、デジパフォでデータを作り録音はtoolsに・・とか)

とにかくデジタル録音になってから、録音している時間よりも こういう作業に凄く時間がかかります。

毎回録音を始めるまでに最初1時間〜3時間ずっと立ち上げ作業を待っている

事も少なくなります。

アルバムトータルして、録音していないそういう作業だけでも下手すると100時間超えることもあります。

パンチインアウト(演奏の途中でレコーディングボタンを押す作業)

も、マルチ時代だと

その間合いを覚えるだけでも大変な勉強なのに、トゥールス時代になってからは、

早めからパンチインして、長めにパンチアウトをして、後からそれのデータを動かすことが出来るものだから、適当にパンチインアウトされることも多くなり、それを修正するだけでもかなりの時間のロス。

また、マルチレコーディングなら、諦めている作業も データを目でみながら、1つ1つエディットしてしまう癖がついてしまうエンジニアも昨今多くなっているからです。

しかし これだけスタジオでの時間のロスを無くすには、自宅での大変な作業が必要になります。

本来、トゥールスであれば、録りっぱなしの状態のリージョンで、持っていけばエンジニアさんが綺麗にしてくれますが、

このやり方でもってゆくには、 1chを一本にまとめるためのエディット作業が必要

自分で録音しているので、パンチイン、アウト時にそばにあるPCキーボードの音も入るしやり直した箇所のエディット

歌い終わってから このように1小節目からのデータにするのに1日はエディット作業に要したりするのであります(-_-;A

自宅での作業の負担が多くなっているミュージシャン。

少しでもその負担を減らすような互換性を持ったソフトを作って欲しいものですね!

|

|